鳴笛聲響起,準備挑戰馬拉松比賽,台北河濱公園萬人開跑,成為週末最常見的風景;還有晚上,享受清涼的風,在台北街頭進行螢光路跑。

灣路跑越來越興盛,根據統計2010年全台大約舉辦124場;2013年就突破了250場;巔峰時期2015年逼近700場,以一場報名費700~1000元為例,就貢獻高達170億元的路跑商機,更養出大批熱衷跑者。

24歲廖小姐迷上路跑2年,原本想挑戰身體極限,後來更著迷完成「主題路跑」,最遠還曾經到埔里參加音樂馬拉松。

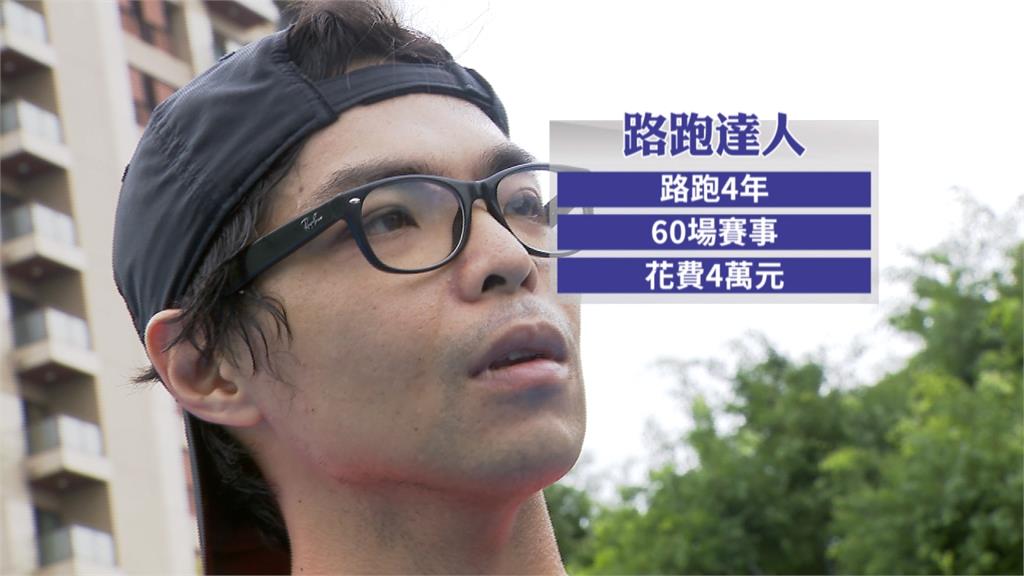

路跑「主題性」規劃強,讓單純跑步多了樂趣。另外這位林先生路跑4年,參加過60幾場,至少花了4萬元,還是繼續跑,但隨著路跑賽事增加,不少糾紛也跟著出現。

路跑協會主任曾姿燕表示,「可能是因為路跑趨緩的關係,造成這樣的體質,本身沒有達到一定水準的單位,可能收不到這樣報名費,可能河濱公園需要交通疏導,原本在幾個路口要管制,結果怎麼這個單位只派了一個人,補給品可能量也沒有準備那麼足夠。」

專家建議,路跑比賽最好找政府機關一起協辦的單位,在簡章上面,電話、地址也要特別查詢,盡量避免是公關公司辦的活動,最後退費機制更要事先問好,才不會滿懷熱情想參賽,馬拉松都還沒開跑,就不小心先損失一筆錢。

(民視新聞/林姍亭、吳東祐 台北報導)