一組數字,足以令台灣警醒。

當台股不斷衝破歷史高點,半導體與 AI 伺服器產業為我們賺進全球鉅額利潤,台灣被譽為「AI 革命的中心」時,一個不容忽視的數據卻如影隨形:我們的 AI 國力排名,竟在國際評比中僅居 21 位。硬體的極致強悍,與軟體、應用的相對滯後,這個「科技剪刀差」從 Web 1 時代便困擾著我們,如今在生成式 AI 浪潮中,更是成為國家戰略的隱憂。

駐新加坡代表童振源大使,以其學者思維和豐富的外交實務經驗,在接受《KNOWING新聞》專訪時,不僅借鑑其新書《新加坡60年:小國大智慧的故事》中的觀察,更深入分享了一份極具洞察力的「新加坡 AI 觀察報告」。這份報告,是對一個城邦發展模式的讚揚,更是對台灣自身戰略缺口的深度叩問:在小國求生存的共同命題下,我們能否學會放下「單打獨鬥」的硬體驕傲,打造更為高效的平台型政府?

體制先行!新加坡 AI 治理成功的「七大支柱」與政策連貫性

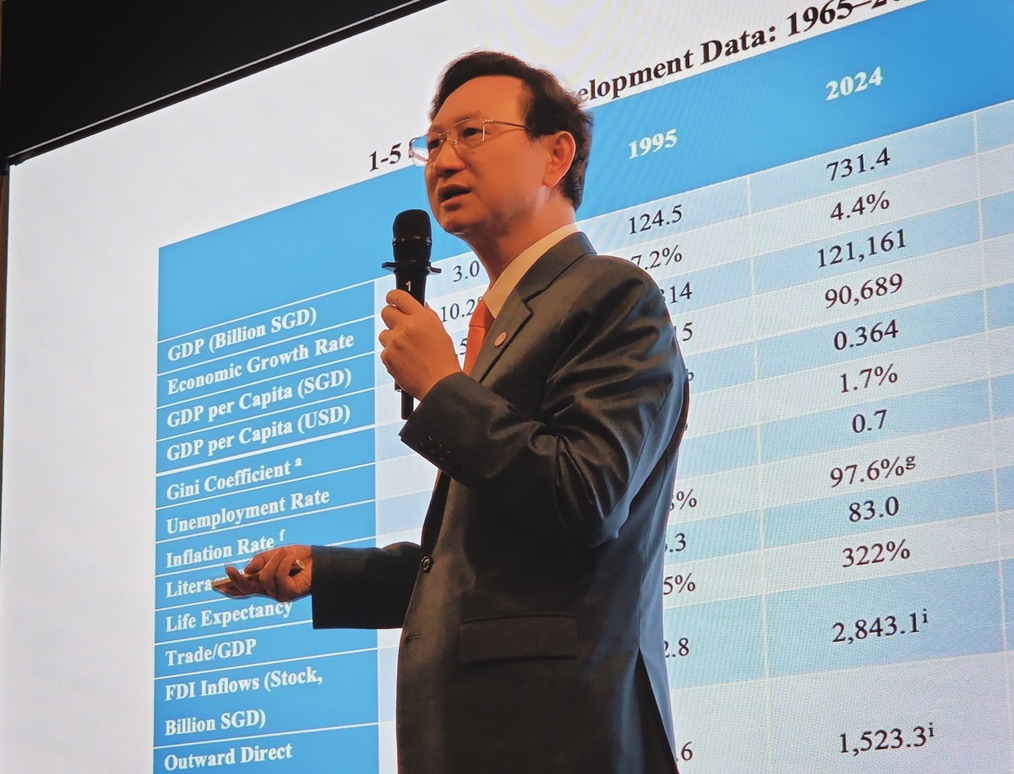

童振源指出,新加坡在 AI 國力上緊追中美,靠的絕非僥倖。根據 Tortoise Global AI 指數,新加坡於 2024 年位列全球第三,堪稱「小國大智慧」的最佳註解。這種成就,源於一場延續近十年的系統工程與體制性的國家級決心。

從 2017 年的「新加坡人工智慧計畫」(AISG)到 2023 年底應對 ChatGPT 等生成式 AI 崛起的《國家人工智慧戰略2.0》,新加坡的政策展現出驚人的連續性與應變速度。這份決心,被童振源精煉為新加坡 AI 治理成功的「七大支柱」,為台灣的數位治理提供了具體可行的藍圖:

1. 清晰的願景與治理先行: 新加坡以「卓越」與「賦權」為雙重目標,將 AI 視為與電力、網路並列的基礎性技術。更關鍵的是,他們率先在亞洲提出人工智慧治理框架(奠基於「公平、倫理、問責、透明」),並推出 AI Verify 工具協助企業檢測模型合規。這套治理框架,使其在 Salesforce 2024年全球政府 AI 就緒度指數中名列世界第二,僅次於美國,證明「治理亦是競爭力」。

2. 堅實的基礎設施: 2024 年財政預算中,未來五年將投入逾十億新元推動 AI 發展,其中五億專用於算力建設,並與美國、英國、澳洲、以色列等國建立合作關係,使得其資料中心市場規模高達 41.6 億美元。

3. 龐大的市場動能與語境掌握: 掌握東協廣大市場的推廣能力,並積極研發支援 11 種東南亞與南亞語言的「SEA-LION」大型語言模型,回應區域多元語境需求,鞏固其作為亞太 AI 樞紐的市場推廣能力。

4. 充沛的創投資本: 資本是創新的燃料。2014-2023 年間,新加坡吸引了 74.9 億美元的 AI 創投投資金額;截至 2024 年 8 月,累計風險投資已超過 84 億美元,佔東協總額的 75%。截至 2024 年 9 月,新加坡已有逾 1,100 家 AI 相關新創企業,形成東南亞最密集的 AI 創新生態系。

5. 頂尖的科研實力與產學合作: 2023 年,新加坡的 AI 相關學術論文數量達 7,185 篇,較 2014 年幾乎翻倍。政府計畫至 2028 年前建立 100 個 AI 卓越中心,讓企業成為人才培育與研發實驗的重要場域。

6. 負責任的治理架構: 透過「AI Verify 基金會」吸引 Google、Microsoft、IBM 等跨國企業加入,推動標準互認,並在安全控管下,由 GovTech(政府科技局)專責內部開發 AI 應用,確保政府運作的安全性與可信任性。

7. 強韌的國際合作網路: 積極與美、英、澳、以等國建立合作關係,並吸引亞馬遜、微軟、NVIDIA 等巨頭在當地投資,例如 AWS 承諾 2024 至 2026 年間每年培訓 5,000 名新加坡人掌握雲端與 AI 技能,使全球科技能量快速內化。

治國的根本:人才的「終身學習」與「實戰哲學」

在所有支柱中,童振源不止一次強調,新加坡將「人才的培養」視為最直接、最有效的關鍵!新加坡設定目標,要在未來數年內將 AI 專業人才規模擴增三倍,達到1.5萬人。

其人才策略的成功,在於一套全方位、實戰導向的體系:

- 職涯轉型典範: AISG 推出的 9 個月全職「AI 學徒計畫」,透過「前 3 個月基礎理論,後 6 個月實戰解決問題」的設計,讓職涯中期專業人士能快速轉變為AI工程師。

- 終身學習制度化: 強調在大學畢業後持續學習,不僅在職涯轉型上給予機會,更透過 AI for Everyone 免費課程,將 AI 基礎知識帶入社會各年齡層。

- 國家級人才網羅: 透過「科技准證」與「卓越人才准證」積極網羅全球菁英,這背後隱藏著童振源所觀察到的「葉剛模式」,即國家主動投資菁英種子,期望孕育出數百億美元價值的國際企業。

在百工百業的應用方面,星展銀行部署了超過 800 個 AI 模型,2024 年創造價值達 7.5 億新元;華僑銀行則開發「OCBC GPT」讓三萬員工將生成式 AI 融入日常。可以說,AI 已在新加坡深度融入醫療、交通、物流等關鍵領域,大幅提升公共服務的效率與品質。

台灣的機會:從「硬體巨頭」到「軟硬整合者」

台灣作為「AI 革命的中心」毋庸置疑,在黃仁勳口中,幾乎所有的的高階 AI 晶片生產與強大的伺服器製造鏈都在台灣生產或與台灣有關,這是我們的硬體驕傲。然而,童振源示警,我們的硬體優勢,在數位治理上卻未見等比例的放大。

「新加坡很懂得運用國際力量與配套資源!」童振源一針見血地指出,新加坡在創新的成功不是因為什麼都自己做,而是因為善於吸收國際資源,扮演平台與整合者的角色,將包含 Microsoft、Google、NVIDIA 在內的全球技術與自身戰略結合。

台灣與新加坡,本就擁有天然的優勢互補:台灣有硬體製造與晶片研發,新加坡有軟體應用、市場推廣與系統整合的能力。從台積電、聯電到世界先進,台灣企業對新加坡製造業的投資與貢獻有目共睹,甚至拉動了新加坡近 40% 的製造業附加價值。

因此,台星雙邊合作機制鎖定的「半導體、AI、綠能、生技」四大領域,必須更進一步深化:讓軟體與應用在新加坡落地,讓硬體製造與研發在台灣強化,形成雙邊區域合作模式,才能創造聯合效益。這種策略轉向,正是台灣從「硬體巨頭」邁向「軟硬整合者」的關鍵一步。

制度設計下的「小國大智慧」

童振源的觀察,最終回到了治國的根本:制度設計。

他以其駐泰與新加坡的經驗,深入對比了東南亞兩個截然不同的國家心態。他指出,泰國人民天性樂觀、崇尚「順其自然」;但新加坡的「小國大智慧」是從一系列強烈的生存危機中淬鍊出來的:在脫離馬來西亞、無腹地、無資源、國際不看好的強烈危機意識下,新加坡政府將競爭與融合,寫進了國家制度的骨髓。

在這種極端挑戰下,李光耀帶領新加坡走向成功的核心信念是三項:唯才是用、良善治理、社會和諧。 這一切,都透過極為嚴謹且具前瞻性的制度設計來確保國家穩定和族群融合:

- 族群平衡機制: 總統選舉設有保障機制(連續五任未選出少數族群,第六任必須補上);國會選舉設有集選區,一組候選人中必須有少數族裔;住宅分配、教育制度與語言政策,皆按種族比例強制融合。

- 國家認同深化: 童振源觀察,從學生、軍隊到公務員,都必須齊聲宣誓《國家信約》,將「不分種族、宗教、語言,共同追求繁榮昌盛」化為內在信念。

- 長期思維的魄力: 決策者必須能承受短期爭議。例如 2004 年,李顯龍提案蓋綜合娛樂城,政府在強烈反對聲中,推出了十道配套措施(如本地人入場收費、無提款機、家人可簽名禁止入場等)。最終,市場給予了最誠實的回應:金沙酒店短短四年半即回本,證明了決策的前瞻性。童振源援引當時的關鍵辯證指出,這份決心,是奠基於超越民粹的長遠考量:「我們要為了未來20年來考量,不是為了今天。如果我們不做,代價更高。」

童振源所觀察到的新加坡決策,皆是「放眼長期」、「極為理性」的結果:從規劃大士超級港、樟宜機場 T5 航廈、長島計畫等基礎工程,到在禁賭歷史與道德爭議中,以配套措施推動綜合娛樂城,都展現了政府超越短期、專注長期國家利益的良善治理智慧。

給一座島嶼的啟示:不為學習而學習

《新加坡60年:小國大智慧的故事》一書不是答案,而是提問的方法。

當世界紛紛奔向生成式 AI 的熱潮,這座城邦選擇從治理開始,把制度當作起點,而非收尾。童振源所描述新加坡的七大 AI 支柱也許稱不上空前絕後,卻構成了一種可複製的理性。它不追求壯觀的起手式,而在乎過程中是否有人被確實地接住。

這一種國家策略不靠激情與硬體積分,而靠規劃與忍耐。它不浪漫,但在快速變動的世界裡,或許正是這樣的理性與冷靜,才能讓一個小國找到它的重量。

台灣擁有技術的速度,卻仍在尋找治理的耐性。當資本、人才與政策的節拍分歧,當硬體的成績越來越好、軟體的落差越來越大,我們也許該停止問自己還缺什麼,而是反過來追問:我們願意給什麼樣的結構,來承接我們已經擁有的?當新加坡早已把制度當作國力的一部分,我們能否不再把它當成事後補強的工程?

答案未必來自星國。但這場關於 AI 治理的對話,終究該在我們自己的國土上,慢慢展開。